Lebensgefahr Menschenrechtsarbeit

Von Fabian Dreher

2017 war ein schwarzes Jahr für MenschenrechtsverteidigerInnen in Kolumbien. Während die Gewalt generell in der Gesellschaft abnahm, wurden deutlich mehr MenschenrechtsverteidigerInnen bedroht und ermordet. Dem kolumbianischen Staat gelingt es weiterhin nicht, für ihre Sicherheit zu garantieren.

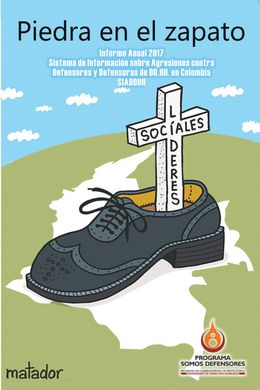

Der Jahresbericht 2017 der kolumbianischen NGO Somos Defensores über die Gewalt gegen MenschenrechtsverteidigerInnen in Kolumbien[1] ist gleichzeitig auch ein Fazit über das erste Jahr der Umsetzung des Friedensvertrags zwischen der Regierung und den FARC. Dabei sind erste positive Zeichen zu sehen: die Guerilla der FARC ist Geschichte, die meisten ehemaligen KämpferInnen haben ihre Waffen abgegeben und befinden sich auf dem – teils steinigen – Rückweg ins zivile Leben. Der Staat verhandelt auch mit dem ELN über ein Friedensabkommen. Die verbreitete Gewalt hat abgenommen. Weiterhin setzen sich viele Menschen in Kolumbien für eine friedliche Zukunft ein. Die Bevölkerung ist generell nicht mehr bereit, korrupte Politiker und mafiöse Verstrickungen in der Politik zu dulden. Auf der Schattenseite jedoch verhindert der traditionelle Machtblock aus Unternehmern und Politikern wirkliche Verbesserungen für die Bevölkerungsmehrheit sowie die Umsetzung des Friedensvertrags. Korruption, Vettern- und Misswirtschaft sind in der Politik immer noch stark verbreitet und die extreme Rechte hat mit ihrem Hass die Gesellschaft polarisiert. Darunter leiden an erster Stelle Menschen, die sich für die Rechte ihrer Mitmenschen einsetzen. Die Morde und Gewalt gegen MenschenrechtsverteidigerInnen haben 2017 deutlich zugenommen.

Verschiedene Organisationen berichten über diese Zunahme, teils mit verschiedenen Zahlen, die auf unterschiedlichen Definitionen und Zählweisen beruhen. Aber die Zunahme im Vergleich zu 2016 ist überall zu sehen: bei Somos Defensores von 80 auf 106 Morde. Der Bericht von Somos Defensores orientiert sich dabei an den Zahlen des Büros des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte. In Gefahr begeben sich insbesondere Personen, die wirtschaftlichen Interessen (legalen wie auch illegalen) in die Quere kommen. Die meisten Morde gibt es bei Landrechtskonflikten, im Umfeld von Rohstoffabbauvorhaben sowie beim Anbau, Handel und Schmuggel von illegalen Pflanzen oder Substanzen. Betroffen sind meistens KleinbäuerInnen sowie ethnische Gemeinschaften und Gewerkschafter. Besonders gefährlich sind für MenschenrechtsverteidigerInnen dabei die Departemente Antioquia (14), Cauca (18), Valle del Cauca (8), Nariño (6) Norte de Santander (6), sowie Córdoba (6), Chocó (7) und Cesar (5). Positiv sticht dabei die Hauptstadtregion Bogotá D.C. heraus, in der es 2017 zu keinem einzigen Mord an MenschenrechtsverteidigerInnen kam.

Im Detail: 2017 kam es in insgesamt 560 Fällen zu Gewalt gegen MenschenrechtsverteidigerInnen, was einer Zunahme um 16,4 Prozent gegenüber 2016 entspricht. Drohungen machen dabei mit 370 Fällen (66 Prozent) den grössten Teil aus. Diese haben 2017 zusammen mit den Morden am deutlichsten zugenommen (von 317 Fällen im 2016). Die Morde können dabei immer schlechter einem Autor zugeordnet werden. Meistens handelt es sich bei den Tätern um Auftragsmörder, die selten gefasst werden. Und wenn, geben sie kaum über ihre Auftraggeber Auskunft. Die Drohungen lassen sich in den meisten Fällen paramilitärischen Gruppierungen wie den Águilas Negras, den Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) und weiteren zuordnen (insgesamt 76 Prozent).

Der vorliegende Bericht untersucht verschiedene Massnahmen der kolumbianischen Regierung zum Schutz von MenschenrechtsverteidigerInnen und zeigt deren Probleme auf. In den letzten acht Jahren hat das Verfassungsgericht die Regierung wiederholt aufgefordert, auch kollektive Schutzmassnahmen umzusetzen. Dies insbesondere weil individuelle Schutzmassnahmen z.B. bei Zwangsvertreibungen von ganzen Gemeinschaften kaum greifen. Solche Menschenrechtsverletzungen betreffen insbesondere kleinbäuerliche, indigene und afrokolumbianische Gemeinschaften. Leider setzt die nationale Regierung diese kollektiven Schutzmassnahmen viel zu zögerlich um. So wurde zum Beispiel im Oktober 2017 die soziale Führungsperson des Gemeinschaftsrates von Alto Mira y Frontera in der Gemeinde Tumaco ermordet, obwohl die Gemeinschaft bereits im Februar 2016 (also mehr als anderthalb Jahre vor der Tat) mit der nationalen Schutzeinheit (UNP) einen kollektiven Schutz vereinbart hatte. Hier knüpft auch ein weiterer Kritikpunkt des Berichts an. Die UNP arbeite generell äusserst bürokratisch und langsam und sei zudem chronisch unterfinanziert, so dass sie ihre Aufgabe kaum wahrnehmen könne.

Zu begrüssen ist aus der Sicht von Somos Defensores die Schaffung einer eigenständigen Untersuchungseinheit für Verbrechen gegen MenschenrechtsverteidigerInnen. Dieser Punkt des Friedensvertrags wurde umgesetzt und die neue Einheit geniesst eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber der Staatsanwaltschaft, die früher diese Untersuchungen führte. Oder je nach politischer Ausrichtung des Obersten Staatsanwalts auch versanden liess. Hauptproblem der neuen Einheit sind jedoch auch die äusserst beschränkten Mittel. Positiv zu vermerken ist im vergangenen Jahr die Entwicklung der Staatsanwaltschaft, die unter dem aktuellen Amtsinhaber tatsächlich gewillt scheint, zumindest in Mordfällen an MenschenrechtsverteidigerInnen gegen die Täter zu ermitteln. Vereinzelt ist es sogar zu Verurteilungen gekommen, die Straflosigkeit dieser Tötungen bleibt aber hoch. Von Drohungen, Mordversuchen und Attentaten gar nicht zu reden. Die übrigen staatlichen Akteure üben sich weiterhin in Vogelstrausspolitik: wenn ich das Problem nicht anerkenne, existiert es auch nicht. Einzig der Menschenrechtsombudsmann führt einen einsamen Kampf für die Sicherheit von MenschenrechtsverteidigerInnen.

Seit sich Menschen in Kolumbien für die Menschenrechte einsetzen, gibt es Versuche einflussreicher Kräfte, diese Arbeit und ihre Protagonisten zu stigmatisieren. Unter dem ehemaligen Präsidenten Uribe wurden soziale Bewegungen, Organisationen der Zivilgesellschaft und deren Führungspersonen in die Nähe des „Terrorismus“ oder des „Narcoterrorismus“ gestellt. Rechte Kreise um Uribe versuchten auch während der Volksabstimmung über das Friedensabkommen mit den FARC, MenschenrechtsverteidigerInnen einseitig als VertreterInnen des „Castrochavismus“ und als „Kommunisten“ zu diffamieren. Die Stigmatisierung findet teilweise auch subtiler statt. So fügte der Kongress dem Gesetz über die Sonderjustiz für den Frieden (JEP) einen Passus zu, wodurch MenschenrechtsverteidigerInnen für die JEP unwählbar wurden. Ende 2017 verstieg sich zudem der Verteidigungsminister der Regierung Santos zur Aussage, dass es sich bei den Morden an MenschenrechtsverteidigerInnen meistens um Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Konflikte in Liebschaften handle und kein Zusammenhang zu ihrer Arbeit bestehe. Solche Aussagen insbesondere von hohen Regierungsmitgliedern gefährden die bereits bedrohten MenschenrechtsverteidigerInnen zusätzlich. Dabei wäre es Aufgabe des Staates, diesen auf Grund ihrer Arbeit verletzlichen Personen besonderen Schutz zukommen zu lassen.

[1] http://coeuropa.org.co/wp-content/uploads/2018/03/informe-anual-2017-piedra-en-el-zapato-2.pdf